每周一品

每周一品

>

学 术 >

每周一品 >

每周一品之五十七——千针万线绣袈裟

>

学 术 >

每周一品 >

每周一品之五十七——千针万线绣袈裟

每周一品之五十七——千针万线绣袈裟

“待我一袭袈裟,且把相思放下;踏入千年古刹,从此佛门为家。”这里穿着袈裟表达了作者斩断尘世情缘,割舍魂绕梦牵的一种幻境。那么袈裟本意是什么呢?

袈裟是梵语音译,其本义为“坏色、浊色、不正色”。因此,作为佛教法衣的袈裟是以“色”取名,意思是不能用青、黄、赤、白、蓝等正色来缝制法衣。具体缝制时,是先把面料裁成小片,而后缝缀;成衣后如田相似,故又名福田衣。袈裟四周设缘,以防破损。缘内边之四隅设揲,称四揲,俗称四天王。

佛教服装从类别上分为袈裟和僧装两大类。袈裟有“五衣”、“七衣”、“大衣”的区别。僧装有“海青”、“大褂”、“中褂”、“小褂”之分。另外还有“僧鞋”、“僧袜”、“僧帽”等。

袈裟中的“五衣”是由五条布一长一短缝制而成,是僧人平常劳作或就寝时穿用。“七衣”是由七条布两长一短缝制而成,为僧侣礼诵、听讲时穿用。“大衣”,俗称“祖衣”,是礼服,为方丈、住持讲经说法时穿用,为三衣中最高的一等。“大衣”又分为上、中、下三品。用九条、十一条或十三条两长一短裁片缝制而成的大衣为下品;用十五条、十七条或十九条三长一短裁片缝制而成的大衣为中品;用二十一条、二十三条或二十五条四长一短裁片缝制而成的大衣为上品。三衣在颜色上除大衣用红色之外,其它七衣和五衣一般以黑色或茶色为主。

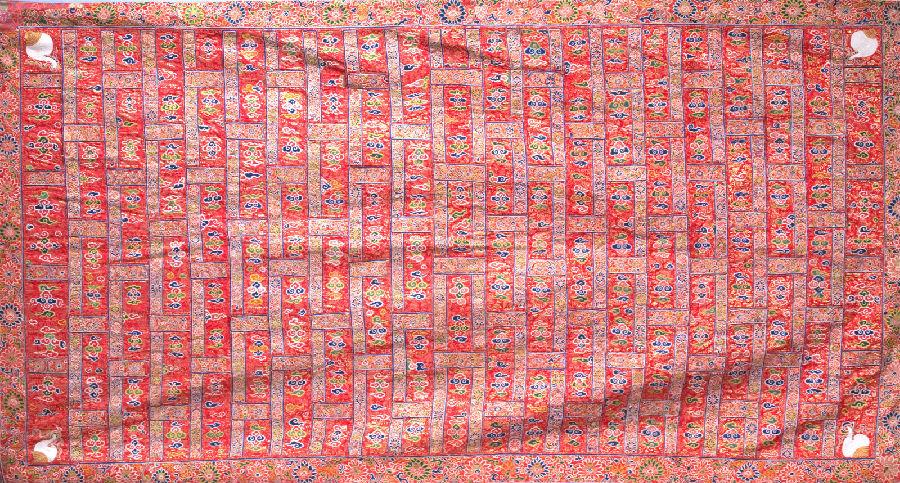

明代红色织金缎地缉线绣缠枝花四合如意云纹袈裟(艺博馆藏品)

北京艺术博物馆收藏着一件上品祖衣,明代红色织金缎地缉线绣缠枝花四合如意云纹袈裟,尺寸为264厘米×143厘米。此袈裟是用二十一条四长一短凤穿牡丹织金缎裁片缝制而成,片金线闪耀夺目。

袈裟局部(艺博馆藏品 局部)

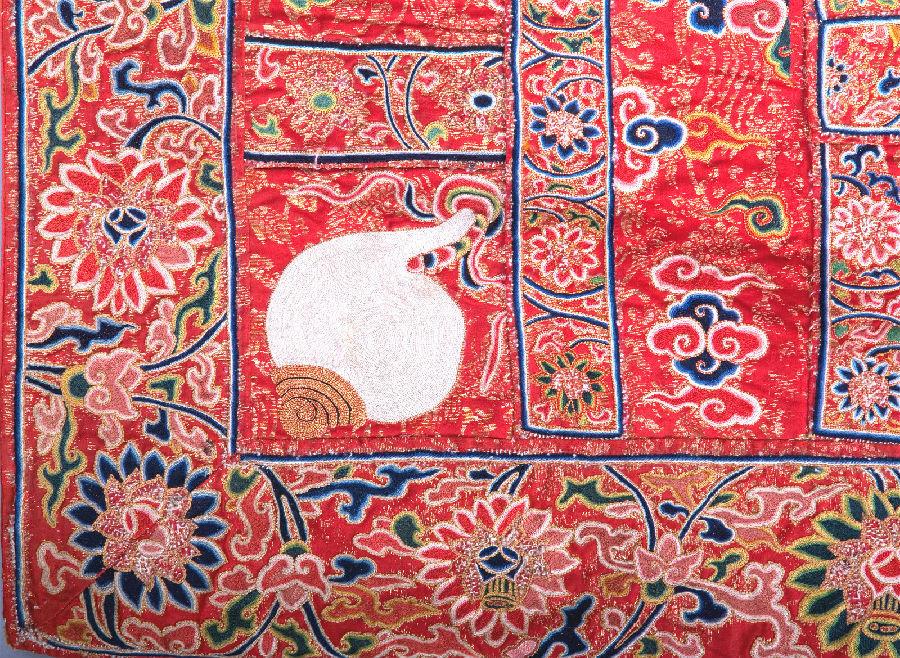

隔条内绣缠枝菊花,田格内绣四合如意朵云,四角用白线、金线各绣法螺一只。

刺绣法螺(艺博馆藏品 局部)

边框绣缠枝莲花。绣线使用的是捻度较强的衣线,用滚针由外至内一圈一圈绣出图案,针迹密实,有平金和贴绣的效果,结实厚密。地子的大红和金色与黄、绿、蓝色的绣线组合,艳丽华美。红色素缎里衬。

此件袈裟为北京艺术博物馆珍贵藏品,2018年9月26日—12月9日,首次亮相于中国丝绸博物馆。

袈裟于2018年9月16日—12月9日在中国丝绸博物馆首次亮相

上一篇

上一篇 返回

返回